前回は、「和音」のうち「三和音」について学びました。

三和音さえ知っていれば、メロディーに一応伴奏らしきものをつけられますが、今回はもう少し和音の幅を広げ、より豊かな響きを得られるようにしてみましょう。

「四和音」「和音の転回」「コードネーム」について解説します。

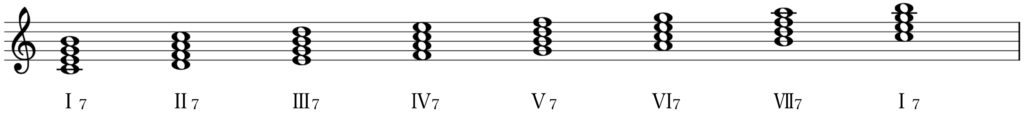

四和音

「四和音」は、三和音の3度上にもう一つ音を重ねた和音で、一番高い音は根音と7度離れているため「7の和音」と呼ばれます。

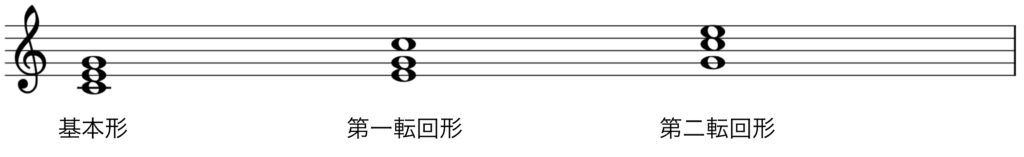

C durの7の和音は下の図のようになります。

7の和音のうち、V度の7は特に「属7の和音」と呼ばれる大切な和音です。以下の2つの和音の流れを聴き比べて下さい。

①はV→I、②はV7→Iと流れていますが、②の方がIの和音を弾いたときによりすっきりと解決したように聴こえませんか?

属7の和音は、主和音へ強く導く力を持った響きであり、主和音に安定感を与えてくれるので、曲の中によく使われます。

属7以外の7の和音は、まとめて「副7の和音」といいます。

呼び方は同じとはいえ、根音と第7音が長7度のI7やIV7は明るく硬質な響きがしますし(長7の和音ともいいます)、それ以外の副7の和音は柔らかな響きといった風に、それぞれ個性を持っています。

II7、III7、VI7は短7の和音ともいいます。

ちなみに、7の和音のさらに3度上に音を重ねた五和音は「9の和音」といいます。

I9、V9あたりはジャズっぽい響きですが、クラシックの楽曲に用いられることもあります。

和音の転回

たとえばメロディーにピアノ伴奏をつけるとき、三和音や四和音を基本の形のまま用いると、流れが途切れる感じがしますし、音が飛ぶので演奏もしにくいです。

I、IV、Vの三和音を基本形(根音が下にある、これまで出てきた和音です)を使った伴奏形(和音を一音ずつ分けて演奏しているので分散和音といいます)にすると下のようになります。

和音変化とともに音が飛ぶのが、譜面を見ても分かりますね。

そこで、三和音の音自体はそのままで、IVとVの構成を変えてみましょう。

和音が変わっても音がそれほど飛ばないので、流れが出て、演奏もしやすくなりました。上の伴奏形を和音に戻してみるとこうなります。

根音が、IVは真ん中の音に、Vは一番上の音にそれぞれなっています。このような和音を、和音の転回形といいます。

C durのIを転回してみましょう。

三和音は第二転回形まであります。

第3音が最低音になるのが第一転回形、第5音が最低音になるのが第二転回形です。

そのまま「Iの1」「Iの2」といいますが、第一転回形は「6の和音」、第2転回形は「46(しろく)の和音」とも呼ばれます。

「46」は最低音からの各音の音程が4度と6度だからです。「6」は正確には「36の和音」ですが、6だけでも46と区別できるので、3を略して呼びます。

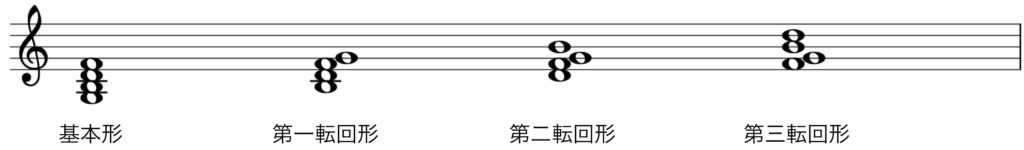

一方、7の和音は音が4つあるので、第3転回形まで存在します。

C durのV7の転回形です。

最低音が根音→第3音→第5音→第7音となっていきます。「V7の1」「V7の2」……のように呼びますが、第一転回形を「56(ごろく)の和音」、第二転回形を「34(さんし)の和音」、第三転回形を「2の和音」ともいいます。音程が2度になっている部分を表した呼び方です。

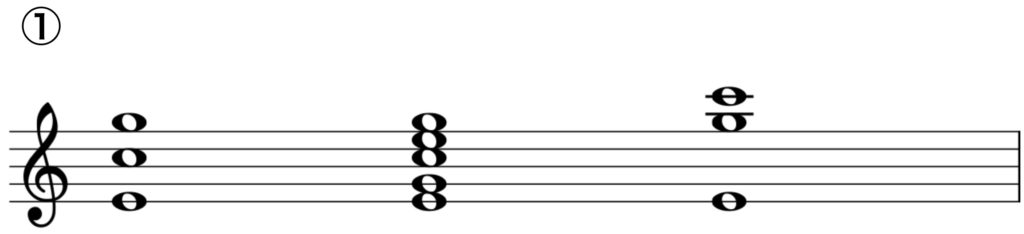

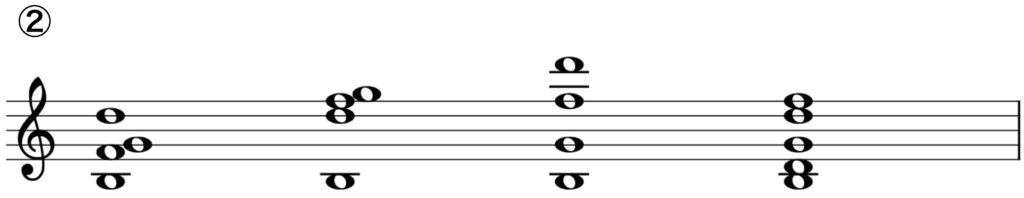

一点注意が必要なのは、最低音が何かというだけで、第何転回形かが決まるということです。最低音以外の音の配置は自由です。

①はどれもC dur Iの第一転回形ですし、②はどれもV7の第一転回形です。

和音の流れ

前回、IとIVとV(V7)があれば簡単な伴奏がつけられると書きました。

しかし3種類の和音だけでは、長い曲だと変化や広がりに乏しく飽きてしまいます。かといって、他の和音を適当に入れるだけでは良い流れになりません。

基本の主要和音の機能を理解し、そこから他の和音を徐々に取り入れる和音進行の規則性については「和声学」というカテゴリーで学ぶことになりますので、ここでは割愛します。

コードネーム(Chordname)

和音記号は、和声学をはじめ、楽曲分析などクラシック音楽の理解には不可欠ですが、ポピュラー音楽の世界ではもっぱらコードネームが用いられています。

コードネームは、一つの和音につき一つの名前がついており、どのような調で使われていても呼び名は変わりません。

たとえば、C:(C dur)のI度は、F:(F dur)ではV度の和音となりますが、コードネームではどちらも「C」と表します。

また、転回形を表す記号もありません。

そのため、単純に和音の作りを示すのには便利なのですが、楽典的には和音記号の方が向いているのです。

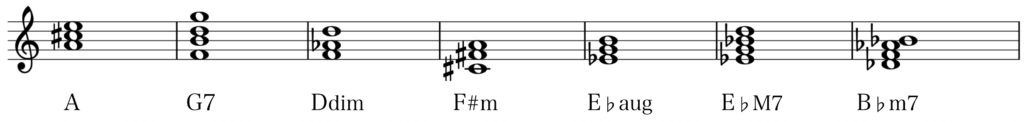

それぞれの和音をコードネームにするには、以下を参考にしてください(主要なもののみ)。

コードネームの一例

まとめ

和音の章は奥が深く、お話ししようと思えばいくらでも広げられるのですが、最低限ここで述べたことは頭に入れておきましょう。

いよいよ次は、最終章の「調判定」です。楽典の総合的な理解が求められる章です。