和声法の歴史を概観するために

クラシック音楽の歴史とは、いかに転調の幅を広げていくかということに取り組んだ歴史だとも言えます。私たちは近親調への転調について学びましたが、この転調法はとてもシンプルなもので、この単純なものからだんだんと複雑なものへと展開していきます。

その展開の流れを概観するために、これまでに学んだことをもう一度おさらいしてみましょう。とは言っても全てを復習することは大変ですし、今後の和声法の勉強にとっても特に効果的なことというわけでもなさそうです。なので、和声法の発展の中でポイントになることに限定して振り返ってみましょう。

和音と和音を繋げるために

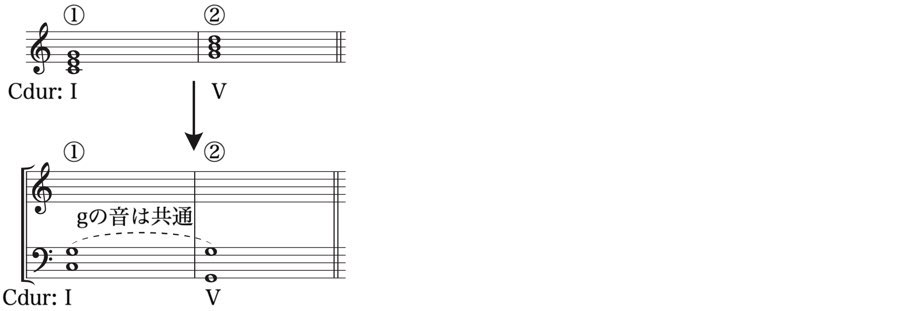

まずは和音の繋げ方について。和音と和音を繋げる際に、その2つの和音の間で共通する音は保続して、共通しない音はなるべく近くの音へ進みます。例を挙げると、次の①と②の和音ではgの音が共通していますのでgは保続されます。

譜例1

そして①に含まれるcの音は、②でcと近い音であるdかhに進みます。しかし、dに進むと①のeの音はhに進まなければいけません。eからhに進むことは少し離れている印象を与えます。

譜例2

なので、①のcの音はhに進み、eの音はdに進みましょう。そうすることでcもeもどちらも近くの音に進むことになります。

譜例3

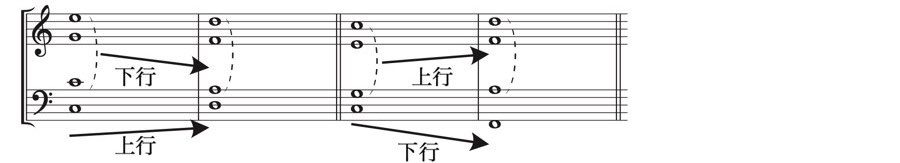

しかし2つの和音に共通する音が1つもない場合は、「バスが上行する時、上三声は下行し、バスが下行する時、上三声は上行する」ことになっていました。

譜例4

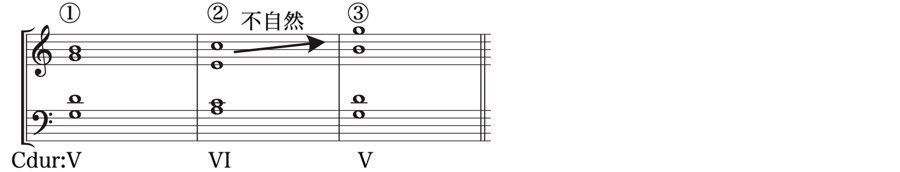

これは対位法の修得のコツでもあるのですが、このようにバスと上三声がそれぞれ反対の方向に進むことで声部の個性、独自性がハッキリとします。とは言っても、たとえばVからVIに進み、再びVに戻るときのような場合は、反行することが必ずしも良いとは限りません。次のようにVIからVへ進む際に跳躍進行する音が目立って、不自然になるからです。

譜例5

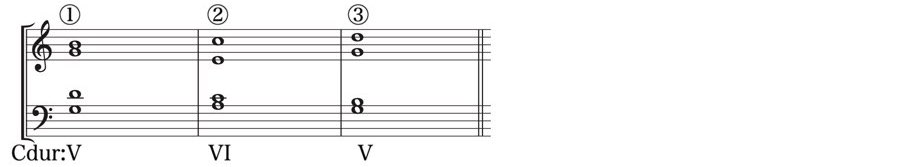

共通する音が1つもなくても状況に応じて反進行するか並進行するか考えましょう。譜例5も次のようにすると自然になります。

譜例6

ドミナンテの使い方

和声法の発展において重要なテーマの1つは「ドミナンテをどのように扱うか」ということです。ベートーヴェンにしてもワーグナーにしてもそれぞれのドミナンテの使い方によって和声を発展させ、オリジナリティを磨きました。そんなドミナンテについて振り返ってみましょう。

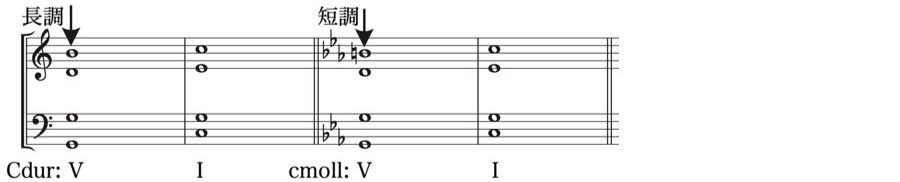

まず、ドミナンテについて抑えるべきポイントは「導音」です。導音とはドミナンテの第3音のことでしたね。この音は順次上行することで主音になるべき音でした。長調ではドミナンテの第3音はそのままの形で導音とされますが、短調では半音上げる必要がありました。導音においては主音との音程が短2度であるということが大事なのです。

譜例7

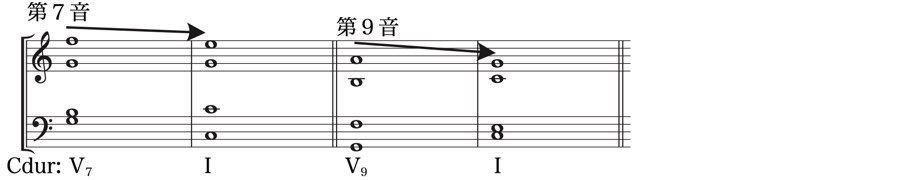

また、ドミナンテには様々な種類がありました。まずはV、V7、V9。これらそれぞれには基本形も転回形もあります。さらにV7とV9の根音を省いた根音省略形もありました。

譜例8

導音と同じくV7やV9の第7音と第9音も進行方向が限定されていました。ドミナンテの第7音と第9音は基本的に順次下行します。

譜例9

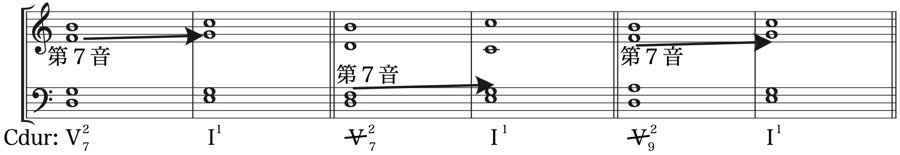

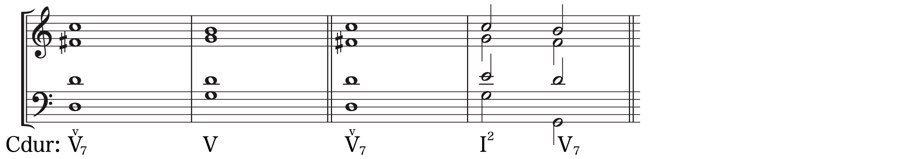

ただ、第7音には例外的に上行が認められることがありました。それはV72(V72、V92も含む)からI1に進む時です。V72からI1に進行する際にV72の導音が第7音よりも上の声部に置かれる時、この第7音は順次上行することが許容されます。

譜例10

このようにV72には例外的に認められる進行もありましたし、推奨される進行もありました。V72からI1に進む時、第7音が基本通りにI1の第3音へ下行する場合、このI1の第3音はさらに順次下行することが美しいとされます。たとえばCdurだと、V72の第7音にあたるfの音はeの音に進行します。この場合、このeはその次にdに下行した方が和声法的に美しいものとされるのです。

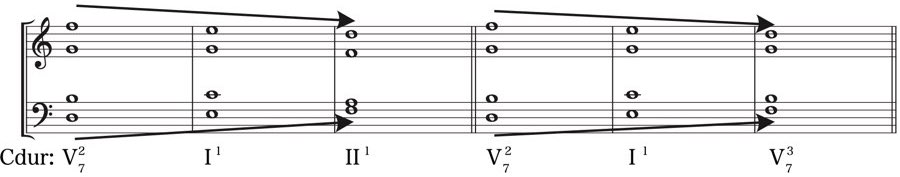

そして、このような進行とバスの進行は反行の関係であることが重要です。なので、I1の次にはdの音が含まれるII1かV73(もしくはV93)が置かれることになります。

譜例11

そしてV9やV9はその第9音を半音下げて用いられることもありました。次のようになります。

譜例12

このような和音を準固有和音と言いましたね。ところで、これは初めて述べることですが、V9の準固有和音はとりわけ重要な役割を果たします。この和音のことを「減七の和音」と呼びます。第3音と第9音の音程が減7度になるからです。これは後々に大きな役割を持つ和音なので覚えておきましょう。

借用和音を扱うために注意すること

さて、ドミナンテと同じように重要な和音は借用和音です。準固有和音とドッペルドミナンテがこれまでに紹介した借用和音となります。準固有和音とはある長調の同主短調に特有な和音のことで、ドッペルドミナンテとはある調の属調の属和音のことでした。

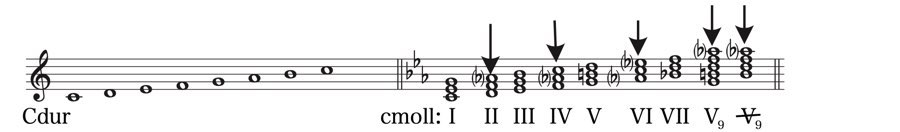

「ある長調の」ということなので、準固有和音は短調では用いられません。そして同主短調に特有な和音は、IIとIV、VI、そしてV9(V9)でした。それぞれ○II、○IV、○VI、○V9(V9)と記されます。たとえばCdurを例にすると、その同主短調にあたるcmollにはesとasという音が含まれます。これがcmollに特有な音です(cmollにはbも含まれますが、これは導音として半音上がりますので除外されます)。この特有な音を含む和音がIIとIV、VIとV9(V9)で、それらをCdurの中で用いられることができるのです。

譜例13

準固有和音の機能は、それぞれが対応する主調の和音と同じ機能を持ちます。つまり○IVはIVと同じように用いられますし、○V9はV9と同じようにドミナンテの役割を果たします。

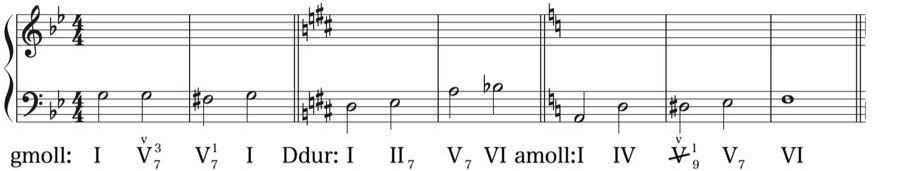

ドッペルドミナンテは属調の属和音でVと記されます。これはドミナンテかI2-V(V7)に進行します。

譜例14

これら借用和音を用いる際の注意点は、対斜を避けるということでした。つまり、和音と和音とが繋がる際にその2つの和音間で半音関係にある音があれば、その2つの音は同じ声部で繋がらなくてはいけないということでした。なので、次の例は全て対斜が生じていて禁じられます。

譜例15

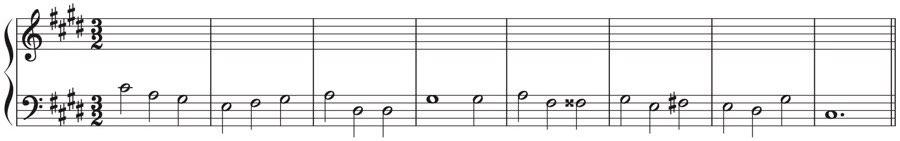

ドミナンテと借用和音の使い方について、次の3つの課題に取り組んで復習しましょう。課題1は短いバス課題になっています。こちらは和声記号が振られていますので、それを参考にして解いてみましょう。課題2と課題3は和声記号が振られていないので自分で考えて解いてみてください。

課題1

課題2

課題3

前回の課題の解答例は次の通りです。

前回課題解答例

まとめ

今回はこれまで学んだ和声法の中で特に重要なポイントであるドミナンテと借用和音についておさらいしました。この2つの和声の扱い方は和声法の中でも比重の大きいテーマで、それらの使い方や解釈を変えたり、拡大したりすることで和声法は発展してきたと考えることができるのです。

ドミナンテと借用和音について抑えた上で、次回からは過去の作曲家たちの和声法について学び、和声法がどのように用いられたのか見てみましょう。